歴史 其の参ー1

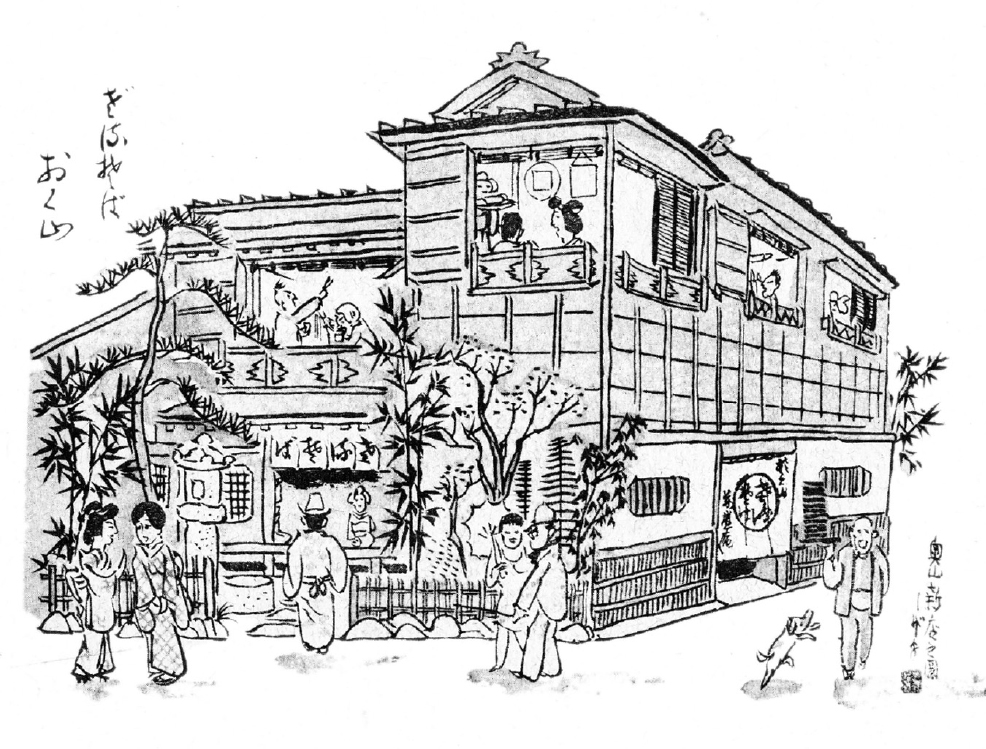

まぼろし奥山萬盛庵

小学校五、六年の頃、疎開先の土浦の田舎に居て、日々つまらなく、絶えず空腹気味だったから気だるくて動かずごろごろ寝転んでばかりいた。ラジオも中々手に入らず、仕方が無いから、押入の茶箱から、手当たり次第古い本を引っ張り出して読んでいた。矢田挿雲の『江戸から東京へ』という部厚な本も、そんな風にして読んだが、読み進むうちに、「浅草奥山萬盛庵」という名が出て来て、思わずはっとして目を瞠った。昔のうちの店のことだが、こうした本に載っているのが子供心にばかに誇らしく、妙に心が弾んだ覚えがある。

明治から大正末期へかけて、観音堂裏の萬盛庵、隆盛時代の話である。関東大震災後、東京市と浅草寺との間で、観音堂裏界隈の敷地所有権争いが起こり、結局浅草寺のものと決まり、東京市から借地していた萬盛庵は立退かされた。既にその頃、萬盛庵をきずいた祖父、平野勝三郎、跡取りの騰太郎も亡くなり、ほんの涙金で立退かされた母は、何とか才覚して馬道へ店を移したが、嘗て敷地三百坪、建坪五百坪という店が、僅か五十坪程の小店になった。此の馬道の萬盛庵も、三月九日の深更から十日午前二時にかけての、B29の東京下町一帯の猛爆で、跡方も無くなった。空襲警報が鳴るたびに、幼い私とすぐ上の兄とは、身の丈に合わぬ、奥山萬盛庵と織り込んだ、家代々伝わる刺子、頭巾で身をかためる。その夜も、母の傍で幼い私達は転居先の市ヶ谷の堀端から、萬天赤く焦げる夜空の下で、例の刺子装束をして、柄のところどころに真鍮を嵌めた、これも伝来の鳶口なぞ持って、矢鱈はしゃぎ回っていた。かくて、老舗といわれた萬盛庵は消滅した。女手一つで店を切りまわしていた母も、幼い子供を抱え、あの激動の時代、とても萬盛庵復興どころではなかったろう。五人の子供のうち、長男は東大の独法に進んだ。そば屋の倅に学問などいらねえ、祖父勝三郎の口癖だが、早く主人を無くした母は、何かとこの兄を相談相手としていた。その兄が高等文官の試験に合格したと告げると、母は涼しい顔で、「いいやね、お前さん、貰えるものは何んでも貰っておおき」と、たったそれだけ。しかし、頼りにしていた此の兄は戦死し、もう一人は病死した。残る三人の息子は、万太郎の句ではないが〈竹馬やいろはにほへと 散りぢりに〉戦後のどさくさから、種々な過程を経て、とどのつまり仕上がったところは、蛙の子は蛙で、上が小倉で「ボントン」と言う仏蘭西料理。末の私が「耕治」という中華。一人だけ東京に残ったすぐ上の兄は、六本木で「鮨長」と言う、すし屋を開いた。此の「鮨長」に見える常連のお客様の中に、作家の石川淳先生がいらして、或る時、兄の出自を知って、以来、おやじとも長さんとも呼ばず、「萬盛庵萬盛庵」と呼んだと言う。その話がきっかけか如何か判然としないが、私達自身、忘れかけていた奥山萬盛庵が心の裡に大きく浮かび上がって来た。はからずも兄弟三人、洋食、中華、すし屋となり、誰ひとり、先祖のそば屋を受継がなかった。が、この頃から、兄弟三人力を合わせて、立派なそば屋を造ろう、萬盛庵を復活させよう、という話をした。私達は、折にふれ昔を偲ぶ母から、かつての店の話を聞かされていたから、復活に当たっても、生半可な店は造れぬ、と考えていた。然し、そうした機運が兆した矢先、「ボントン」の兄が亡くなった。可成、具体的構想を練りはじめた「鮨長」の兄も、二年後、四十二歳で亡くなった。|こんなわけで、未だ奥山萬盛庵の復活はならず、六十歳以上の年配の、それもごく僅かな人々の脳裡に些にその影をとどめるだけとなった。私がその俤を辿り知ろうとするなら、母の語る断片と、二、三の記録から探る他はない。

※写真:耕治の創業者の母・萬盛庵 女将「平野とめ」

昭和53年に放送されたNHK連続テレビ小説「おていちゃん」で主人公の親友”おきぬちゃん”のモデルになった萬盛庵の女将。40%超えの記録的視聴率で話題になりました、

明治から大正末期へかけて、観音堂裏の萬盛庵、隆盛時代の話である。関東大震災後、東京市と浅草寺との間で、観音堂裏界隈の敷地所有権争いが起こり、結局浅草寺のものと決まり、東京市から借地していた萬盛庵は立退かされた。既にその頃、萬盛庵をきずいた祖父、平野勝三郎、跡取りの騰太郎も亡くなり、ほんの涙金で立退かされた母は、何とか才覚して馬道へ店を移したが、嘗て敷地三百坪、建坪五百坪という店が、僅か五十坪程の小店になった。此の馬道の萬盛庵も、三月九日の深更から十日午前二時にかけての、B29の東京下町一帯の猛爆で、跡方も無くなった。空襲警報が鳴るたびに、幼い私とすぐ上の兄とは、身の丈に合わぬ、奥山萬盛庵と織り込んだ、家代々伝わる刺子、頭巾で身をかためる。その夜も、母の傍で幼い私達は転居先の市ヶ谷の堀端から、萬天赤く焦げる夜空の下で、例の刺子装束をして、柄のところどころに真鍮を嵌めた、これも伝来の鳶口なぞ持って、矢鱈はしゃぎ回っていた。かくて、老舗といわれた萬盛庵は消滅した。女手一つで店を切りまわしていた母も、幼い子供を抱え、あの激動の時代、とても萬盛庵復興どころではなかったろう。五人の子供のうち、長男は東大の独法に進んだ。そば屋の倅に学問などいらねえ、祖父勝三郎の口癖だが、早く主人を無くした母は、何かとこの兄を相談相手としていた。その兄が高等文官の試験に合格したと告げると、母は涼しい顔で、「いいやね、お前さん、貰えるものは何んでも貰っておおき」と、たったそれだけ。しかし、頼りにしていた此の兄は戦死し、もう一人は病死した。残る三人の息子は、万太郎の句ではないが〈竹馬やいろはにほへと 散りぢりに〉戦後のどさくさから、種々な過程を経て、とどのつまり仕上がったところは、蛙の子は蛙で、上が小倉で「ボントン」と言う仏蘭西料理。末の私が「耕治」という中華。一人だけ東京に残ったすぐ上の兄は、六本木で「鮨長」と言う、すし屋を開いた。此の「鮨長」に見える常連のお客様の中に、作家の石川淳先生がいらして、或る時、兄の出自を知って、以来、おやじとも長さんとも呼ばず、「萬盛庵萬盛庵」と呼んだと言う。その話がきっかけか如何か判然としないが、私達自身、忘れかけていた奥山萬盛庵が心の裡に大きく浮かび上がって来た。はからずも兄弟三人、洋食、中華、すし屋となり、誰ひとり、先祖のそば屋を受継がなかった。が、この頃から、兄弟三人力を合わせて、立派なそば屋を造ろう、萬盛庵を復活させよう、という話をした。私達は、折にふれ昔を偲ぶ母から、かつての店の話を聞かされていたから、復活に当たっても、生半可な店は造れぬ、と考えていた。然し、そうした機運が兆した矢先、「ボントン」の兄が亡くなった。可成、具体的構想を練りはじめた「鮨長」の兄も、二年後、四十二歳で亡くなった。|こんなわけで、未だ奥山萬盛庵の復活はならず、六十歳以上の年配の、それもごく僅かな人々の脳裡に些にその影をとどめるだけとなった。私がその俤を辿り知ろうとするなら、母の語る断片と、二、三の記録から探る他はない。

※写真:耕治の創業者の母・萬盛庵 女将「平野とめ」

昭和53年に放送されたNHK連続テレビ小説「おていちゃん」で主人公の親友”おきぬちゃん”のモデルになった萬盛庵の女将。40%超えの記録的視聴率で話題になりました、